當市議員揭露,理應是高雄原住民品牌聖殿的「原駁館」,竟有六成商品來自外縣市時,直覺的反應是憤怒與究責。然而,JJnews認為,與其將矛頭指向單一場館的採購疏失,我們更該將這個「僅四成在地」的數據,視為一個發燒的警訊,一個反映出高雄在地原住民產業生態系,可能正處於「亞健康」狀態的關鍵症狀。貨架之所以填不滿,問題的根源,或許不在駁二的館內,而在更前端、更源頭的產業鏈之中。

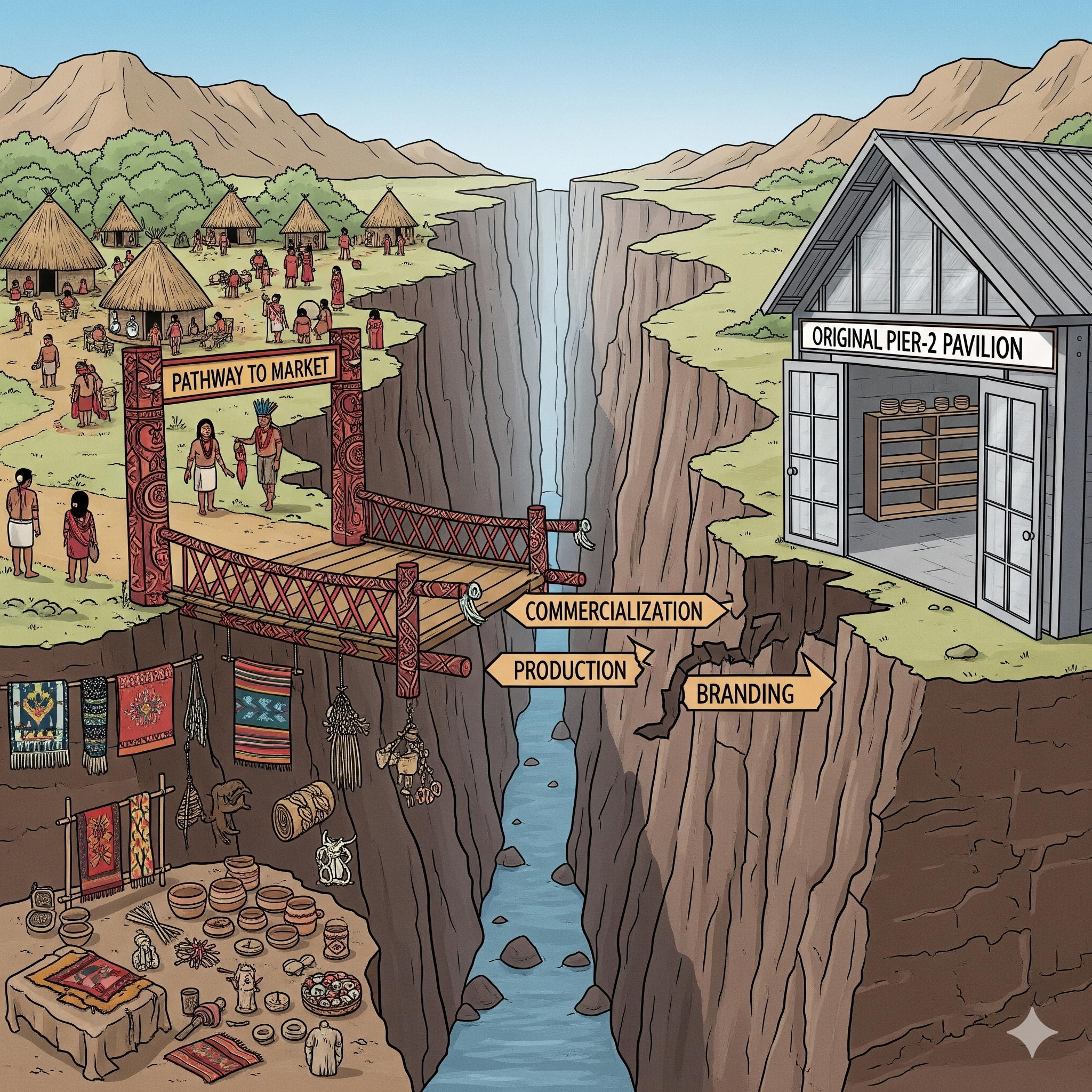

一個成功的在地品牌,從誕生到站上貨架,需要一個完整且健康的生態系統來支撐。原駁館的困境,正凸顯了我們在這個生態系中,可能存在的三個關鍵「失落環節」:

第一、從「工藝」到「商品」的斷鏈

高雄的原鄉部落,從不缺乏頂尖的工藝與深厚的文化底蘊。但從一件充滿手感溫度的「工藝品」,到一件能被市場接受、具備商業競爭力的「商品」,中間有一段巨大的鴻溝。

- 失落環節: 我們可能缺少了「商業轉譯者」的角色。例如,專業的工業設計師,能協助將傳統圖騰轉化為現代時尚的元素;或是市場顧問,能為手作產品,定出一個既能反映其價值、又能被消費者接受的價格。若缺乏這個環節,再好的技藝,也可能因不符市場主流美學或定價策略失當,而被通路拒於門外。

第二、從「個人」到「產業」的斷鏈

許多在地的原住民創作者,是以「個人工作室」或「部落小作坊」的形式在運作。他們或許能產出少量、精緻的作品,但卻缺乏穩定、規模化的「產能」。

- 失落環節: 我們缺少一個有效的「整合與賦能」平台。這個平台應協助這些獨立創作者,解決共通的痛點,例如:集體採購原料以壓低成本、建立共同的品管標準以確保品質穩定、甚至規劃共享的加工設備。若沒有這樣的產業基礎設施,單打獨鬥的創作者們,將很難滿足一個商業場館持續、穩定的供貨需求。

第三、從「產品」到「品牌」的斷鏈

一件商品被擺上貨架,只是銷售的開始。如何讓消費者在眾多選擇中,注意到它、理解它、並願意為它買單,靠的是「品牌」的力量。

- 失落環節: 我們缺少系統性的「品牌孵化」與「行銷支援」。一個動人的品牌故事、一套專業的視覺包裝、一波精準的社群媒體行銷,都需要專業人才的投入。若生態系中缺少這類專業服務,許多優質的在地產品,最終也只能在貨架上靜靜地蒙塵,無法將其內涵的文化價值,轉化為消費者認同的商業價值。

「原駁館」的貨架爭議,是一次寶貴的「體檢」,讓我們有機會誠實地面對在地產業的真實樣貌。解決之道,絕非粗暴地要求「填滿貨架」,而是應該回過頭來,系統性地為這片充滿潛力的產業土壤,補上失落的養分。從商業培訓、設計媒合,到建立整合平台,唯有將整個生態系打理健康,高雄在地的驕傲,才能真正源源不絕地長出來,自信地站上任何一個舞台。

發佈留言