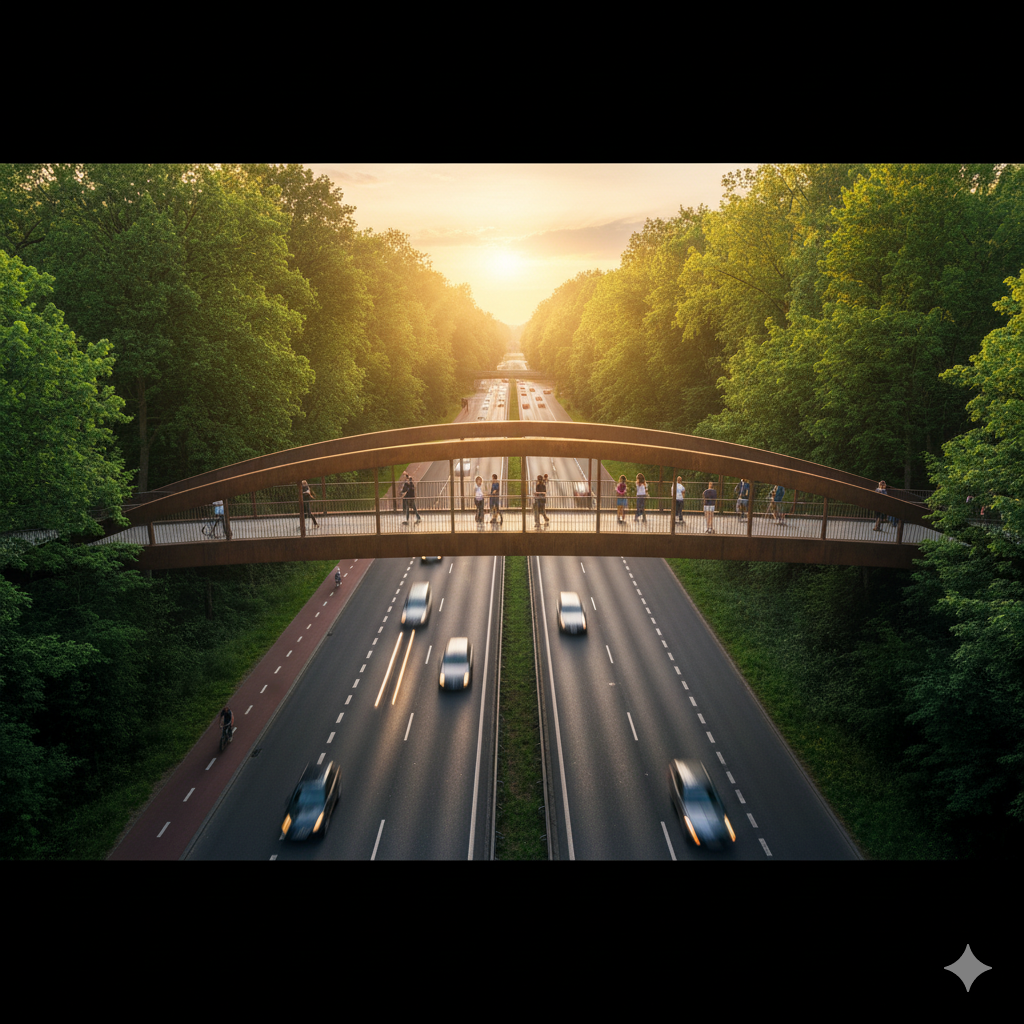

當高雄市政府提出,要以一座嶄新的天橋,來「串連」澄清湖與果嶺自然公園時,這項立意良善的「建設」,卻意外地換來了「摧毀森林」的嚴厲指控。這場爭議的表面,是環保與便利的兩難;然而,JJnews的深度剖析將為您指出,這場爭議的真正核心,其實是一道冰冷、卻無比關鍵的「商業數學題」。我們必須從「資產負債表」與「永續ROI(投資報酬率)」的角度,來冷靜地問一個問題:這筆「投資」,對高雄這家「城市股份有限公司」而言,究竟是「資產」,還是「負債」?

要評估這項建設是否划算,我們必須先將「天橋」與「森林」,分別視為兩項不同的資產,來評估其長期的價值潛力。

第一、天橋:一項「從完工就開始折舊」的負債

從商業經營的角度來看,一座水泥天橋,其屬性更接近一項「消耗性負債」。

- 高昂的「建置成本」: 一座天橋的造價,動輒數千萬甚至上億,這是一筆巨大的「一次性資本支出」。

- 永久的「維護成本」: 這才是真正的魔鬼細節。從完工的那一刻起,這座天橋就開始「折舊」。鋼筋會鏽蝕、油漆會斑駁、燈光會損壞。未來數十年,市政府(也就是全體納稅人)必須持續地,為其投入清潔費、維修費、保養費、保險費。這是一筆永無止盡的「營運支出」。

- 模糊的「投資回報」: 這筆龐大的投入,其「回報」是什麼?是為遊客省下了幾分鐘的繞路時間?這份「便利性」的價值,是否足以支撐其高昂的建置與維護成本?從財務角度看,它幾乎不創造任何「新營收」,是一個標準的「成本中心」(Cost Center)。

第二、森林:一項「隨時間而不斷增值」的核心資產

現在,讓我們來評估另一項資產:那片「即將被天橋穿越」的原始森林。

- 絕對的「稀缺性」: 在21世紀的都市叢林中,一片鄰近市中心、擁有豐富生態的「原始森林」,是什麼樣的存在?它是LV的限量包、是勞斯萊斯的頂級客製款,它是高雄市手上,一張絕無僅有、無法被複製的「王牌」。其價值,正因為「稀缺」,而會隨著時間,不斷「增值」。

- 強大的「間接營收」: 這片森林,才是真正能創造巨大經濟效益的「利潤中心」(Profit Center):

- 房產增值: 一片受保護的森林,是周邊豪宅區與高級住宅,最堅實的「房價保證」。它為城市帶來的「地價稅」與「房屋稅」增長,遠非一座天橋可比。

- 高端觀光: 國際上,追求「永續旅遊」、「生態療癒」的高端旅客,他們願意花大錢買的,正是這份「原真性」。他們不會為了一座水泥天橋而來,但會為了一片原始森林而來。

- 人才磁吸: 在搶人大戰中,頂尖人才選擇的,不只是薪水,更是「生活品質」。這片「都市之肺」,就是高雄吸引高階人才(例如台積電工程師及其家庭)落地生根的「軟實力」王牌。

一場「工程思維」與「資產思維」的對決

澄清湖的這場天橋爭議,赤裸裸地反映了兩種發展思維的衝突。

- 20世紀的「工程思維」: 認為「建設」就是進步,習慣用「工程」去解決所有問題。

- 21世紀的「資產思維」: 明白「稀缺性」與「永續性」才是最寶貴的資產,懂得「保留」往往比「建設」,更具價值。

用一項「會折舊的負債」,去「摧毀」一項「會增值的資產」,這無論從哪個角度看,都是一筆最糟糕的投資。南台灣的企業主們,都在努力地為自己的事業「轉型升級」;我們也更期待,政府的公共建設思維,能同樣地「轉型升級」。因為,守住澄清湖這片無價的森林,就是守住了高雄這座城市,未來數十年的競爭力與尊嚴。

發佈留言