在台南烏山頭水庫那片碧綠的湖面上,一場關於「綠色」的內部戰爭,正悄然開打。一方,是象徵著未來的「綠色能源」;另一方,則是承載著歷史與鄉愁的「綠色景觀」。這場看似「環保 V.S. 環保」的爭議,不僅僅是一個地方景點的開發衝突。JJnews的深度剖析將為您指出,它更是一個深刻的警訊,揭示了在土地資源極度稀缺的南台灣,我們所追求的能源轉型之路,正不可避免地,陷入一個「左右為難」的系統性困境。

在政府訂定的2050淨零碳排宏大目標下,南台灣的陽光,成為了最寶貴的戰略資源。然而,當我們試圖將這份資源,轉化為實質的電力時,卻發現每一條路,都充滿了荊棘與兩難。

第一難:陸域型光電——與山林、農田的「用地之爭」

將光電板鋪設在地面,是最直觀、也一度是發展最快的路徑。但這條路,我們很快就撞上了兩面高牆。

- 山坡地的兩難: 如同我們近期分析的高雄大樹區案例,當光電開發,變成了「剷平山林」,它所引發的,不僅是水土保持的災難,更是整個社會對「綠能」初心的質疑。

- 平地農田的兩難: 「農電共生」的美好想像,在現實中,常演變為「假種田、真發電」的爭議,直接衝擊了台灣最根本的糧食安全底線。

- 結論: 陸地,早已不是一塊可以任意揮灑的畫布。

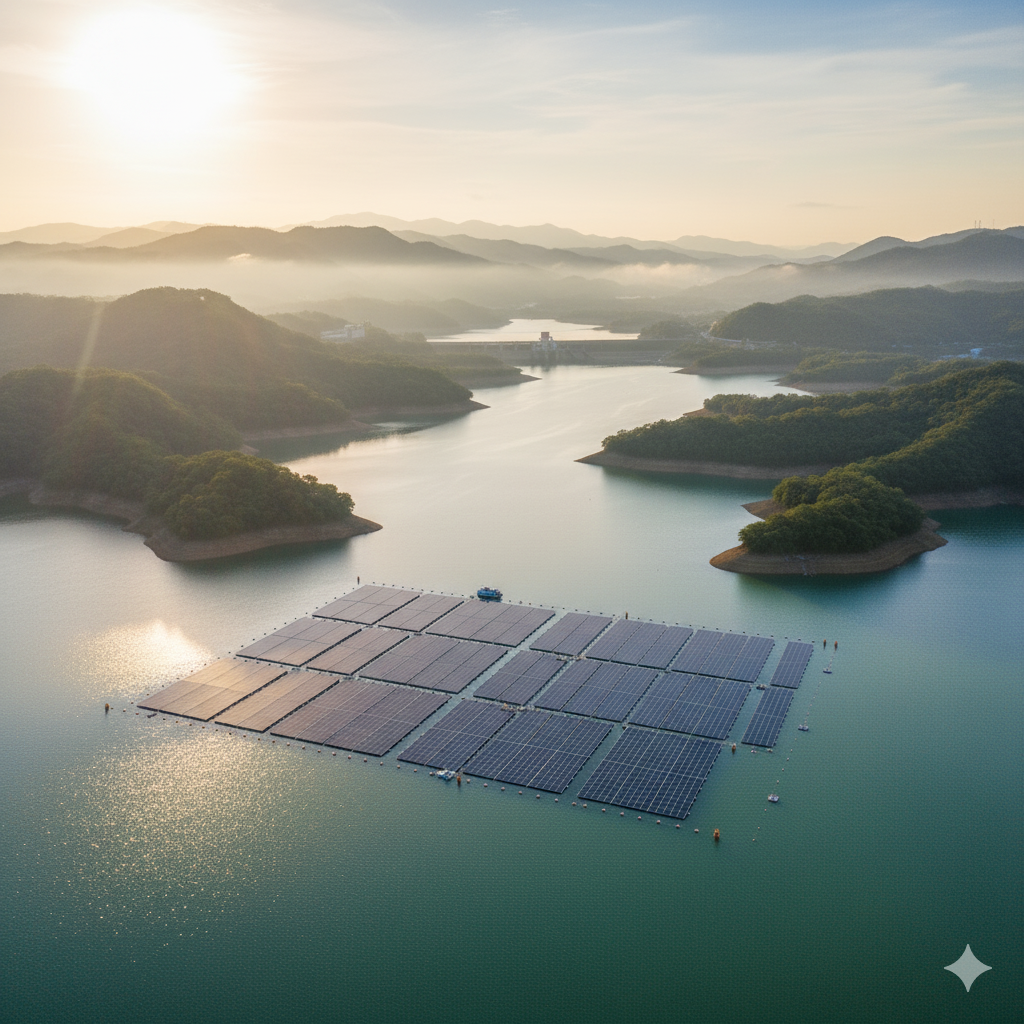

第二難:水面型光電——與生態、文資的「價值之爭」

既然陸地難尋,那麼廣闊的「水域」,便順理成章地成為了下一個目標。水庫、魚塭,似乎是完美的「閒置空間」。然而,烏山頭的案例,給了我們一記當頭棒喝。

- 水庫的兩難: 烏山頭水庫,不僅僅是一池水,它是滋養嘉南平原的母親之湖,是承載八田與一精神的「文化資產」,更是台南重要的「觀光品牌」。在此鋪設光電板,我們得到的,是帳面上的發電度數;但我們可能失去的,是水質生態的穩定、歷史景觀的完整、以及難以估計的觀光價值。

- 魚塭的兩難: 「漁電共生」,同樣面臨著是否會影響養殖收成、改變沿海生態的巨大爭議。

- 水面,也從來不是空白的。

第三難:屋頂型光電——與都市現實的「整合之爭」

那麼,把光電板蓋在廠房與住宅的屋頂上,總該是完美無缺的解方了吧?它不與山林、農田、水域爭地,理論上最應被大力推廣。

- 都市的兩難: 這條看似最理想的路,卻在現實中,走得最為緩慢。其背後,是台灣都市發展的歷史共業:

- 產權破碎: 要整合一棟舊公寓所有住戶的意見,其難度不亞於一場小型的聯合國會議。

- 違建與結構問題: 眾多廠房與民宅的屋頂,存在著違建或結構強度不足的問題,根本無法承載光電板的重量與風壓。

- 電網整合的挑戰: 大量、分散、不穩定的民間發電,要如何安全、有效地併入國家電網,本身就是一項巨大的技術挑戰。

- 屋頂,看得到,卻不一定吃得到。

烏山頭水庫的這場爭議,不是一場擁護或反對綠能的簡單對決。它是一次寶貴的「集體體檢」,讓我們看清了能源轉型之路,並不存在任何一條「單一的、完美的」康莊大道。每一條路徑,都有其代價與必須面對的利害關係人。這場兩難,考驗的,正是我們政府的「政策智慧」與社會的「溝通成熟度」。未來,我們需要的,或許不是更大面積的光電廠,而是更細緻、更因地制宜、更能平衡多元價值的能源總體規劃。

發佈留言