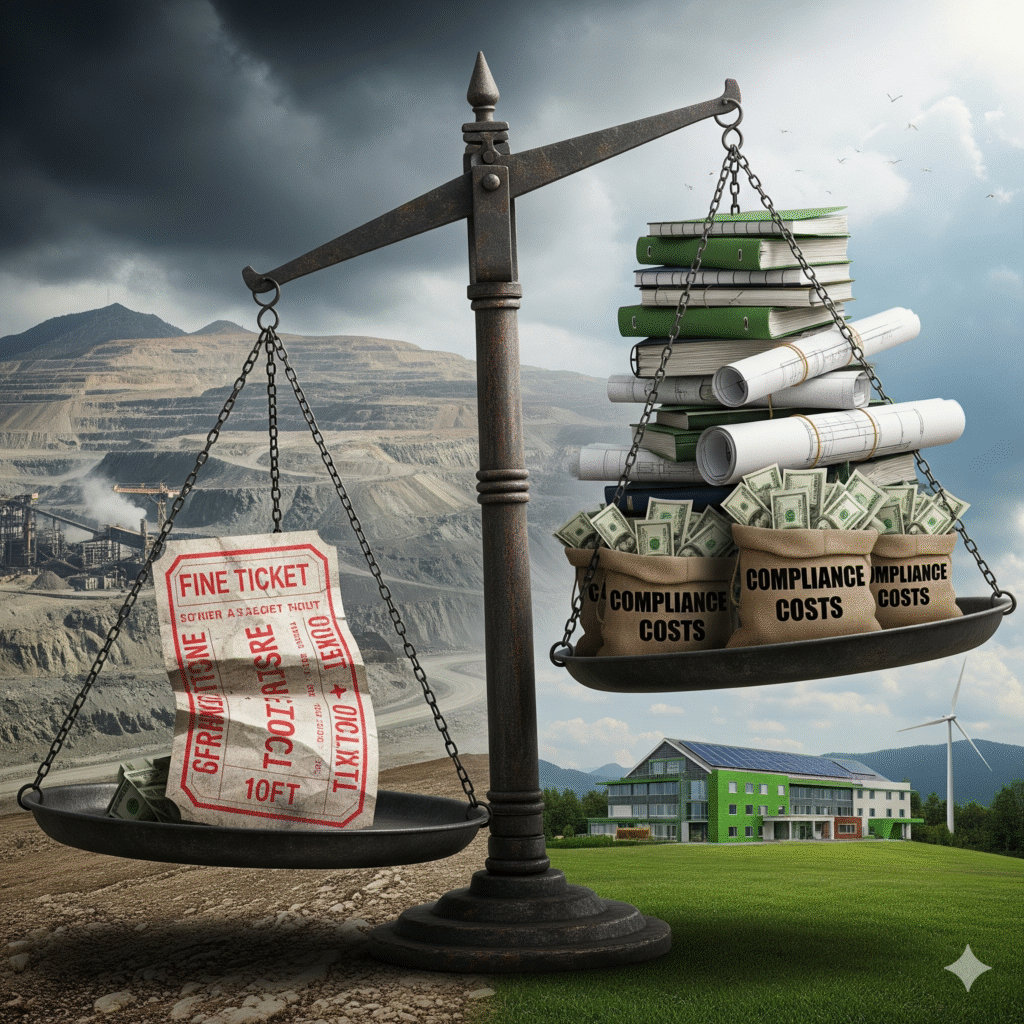

高雄高速公路旁那座被削去頭皮的山,不只是一道醜陋的疤痕,它更是一面刺眼的照妖鏡,照出了南台灣商業環境中一個殘酷的潛規則:有時候,守法的成本,遠比違法高昂。當破壞一整片山林的代價,僅僅是一張20萬元的罰單時,這張罰單的性質就變了——它不再是懲罰,而是一張能讓違法者「入場」的廉價門票。這對那些循規蹈矩、認真面對環評、老實投入水保成本的企業主而言,無疑是最大的諷刺與最沉重的一擊。

這座禿山,是吹向所有守法企業的「逆風」,它揭示了我們正身處一個「劣幣驅逐良幣」的真實困境中。這份困境,體現在三個層面:

第一、被極度扭曲的「開發成本」

讓我們來算一筆帳。一個合法的山坡地開發案,其前期投入是驚人的:

- 環境影響評估: 曠日廢時的審查,動輒數百萬的顧問費用。

- 水土保持計畫: 必須投入擋土牆、滯洪池、植被工程等,成本高昂且施工嚴謹。

- 綠化與復育: 開發完成後,仍需持續投入資源進行環境維護。

這些成本,是守法企業的「必要支出」。然而,對於違法濫墾者而言,他的全部成本,可能就只是那張20萬元的「門票」,外加一些被抓到前的僥倖。這種天秤嚴重傾斜的競爭,如何稱得上公平?

第二、被嚴重低估的「隱性風險」

違法者用一張20萬的罰單,將巨大的「環境債」外部化,讓整個社會替他買單。

- 誰來買單? 未來若發生土石流,其下游的民宅、工廠、公共設施,都將成為直接的受害者。屆時,政府投入的救災、修復經費,花的更是所有納稅人的錢。

- 守法企業的連帶傷害: 當這類惡性事件一再發生,將污名化整個產業。金融機構在評估貸款時,會對所有開發案抱持更高的疑慮;民眾會用更嚴格、甚至敵意的眼光,看待所有工程。守法者,被迫替違法者的罪行背上黑鍋。

第三、守法企業的「綠色護城河」該如何建?

面對這種不公平的賽局,守法企業除了憤怒,更需要思考如何突圍。怨天尤人無法改變現狀,唯有主動出擊,才能建立自己的保護壁壘。

- 將「合規」轉化為「品牌資產」: 主動、透明地向你的客戶與合作夥伴,展示你在環評、水保上的投入。將那些「必要成本」,包裝成你企業「負責任」的品牌故事。在ESG浪潮下,這份透明,將是爭取優質客戶(特別是國際品牌)最有利的武器。

- 用「永續」建立市場區隔: 當你的建案或廠房,能提出完整的綠建築、水循環、低碳排證明時,你就不再是和那些「山老鼠」在同一個維度上競爭。你賣的,不只是產品,更是一份對環境、對社會的承諾,這份價值,終將反映在你的價格與市場地位上。

20萬的罰單,是法律的恥辱,更是對所有誠實經營者的打擊。它提醒了我們,一個健康的商業環境,不能只靠企業的自律,更需要有魄力、有嚇阻力的法規來作為後盾。在修法完成之前,南台灣的企業主們能做的,就是將每一次的守法,都視為一次對品牌的投資。用更高標準的自我要求,築起一道讓劣幣無法跨越的圍牆,這不僅是保護自己,更是捍衛整個南台灣商業文明的底線。

發佈留言