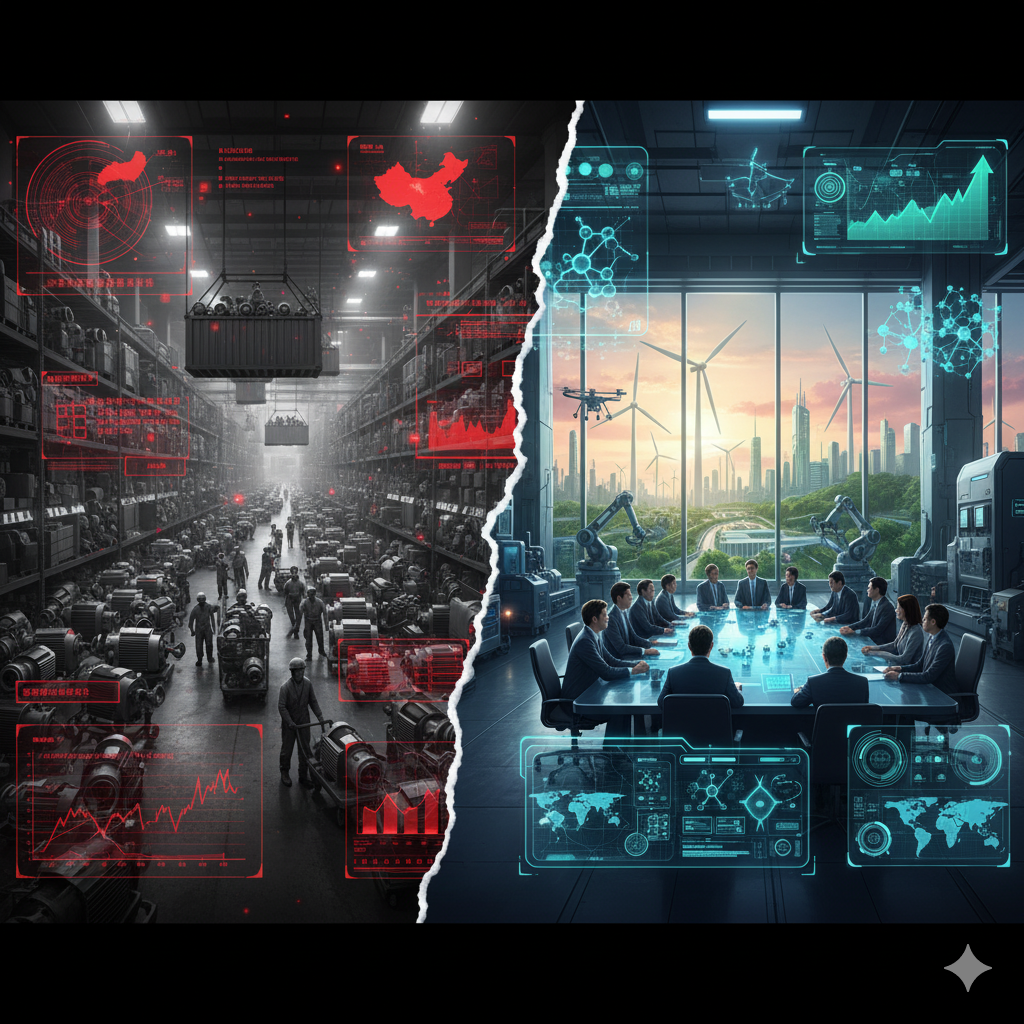

中美兩大經濟體將稀土與關稅作為「王牌對弈」,這則新聞,為南台灣的電動車零組件、風力發電機與高階精密機械等供應鏈,敲響了最急迫的警鐘:對中國稀土的過度依賴,已成為扼殺你企業發展的「卡脖子」風險。

稀土是製造高性能永磁馬達的關鍵,直接決定了電動車的續航力與風力發電機的發電效率。南台灣企業不能再被動等待國際政治的走向,必須將材料自主視為最高戰略,從「依賴稀土」轉向「創造稀土替代方案」。

材料科學的「無稀土」革命

面對稀土的供應風險,南台灣的電動車與綠能供應鏈必須將研發重心從應用技術,轉向基礎材料科學。

企業應加速投入「無稀土」馬達技術。例如,開發鐵氧體(Ferrite)磁鐵或感應馬達等技術,以取代昂貴且受制於人的釹鐵硼磁鐵。這不僅能大幅降低原料採購成本,更能建立起不受地緣政治干擾的技術護城河。

同時,南台灣的業者應與在地學術界、環保科技公司合作,建立「稀土回收與循環再利用」技術。從廢棄的電子產品、電動車電池中高效提煉稀土,將原本的廢棄物轉化為「在地生產的戰略原料」。這項突圍,是從根本上實現原料自主,擺脫外部政治制約的關鍵。

供應鏈的「多國籍」與「在地化」協作

稀土供應的風險,也促使南台灣企業必須建立更具應變力的國際與在地供應鏈。

首先,建立「非中國」採購備援。除了中國,澳洲、美國等國也有稀土資源。企業應主動與這些國家的供應商簽訂長期採購合約,建立多國籍的稀土備援庫。這能避免因單一國家實施出口管制而導致的生產停擺。

其次,深化「在地」技術協作。南台灣的精密機械與石化產業應與電動車、風電供應鏈緊密合作,共同研發稀土的替代方案所需的製程設備和新型合金。例如,金屬製造業可投入開發高溫合金,以應對無稀土馬達所需的更高工作溫度。

中美稀土爭霸的訊號,提醒南台灣企業必須將資源安全視為與技術創新同等重要的戰略資產。當我們能勇敢地面對這場挑戰,將材料自主、無稀土技術和在地循環納入核心策略,我們將能為南台灣的綠色供應鏈開創一個更具應變力、更有價值的未來。

發佈留言