美國政府持續停擺,導致美元匯率跌至20年來的最低點。這項數據,對南台灣以美元計價出口的電子、金屬、機械零組件等製造業主來說,是一場實質的利潤海嘯。新台幣相對升值,意味著你每收一筆美元貨款,換算成新台幣的價值就縮水一次。這讓許多企業陷入「訂單增加,但賣越多賠越多」的窘境。

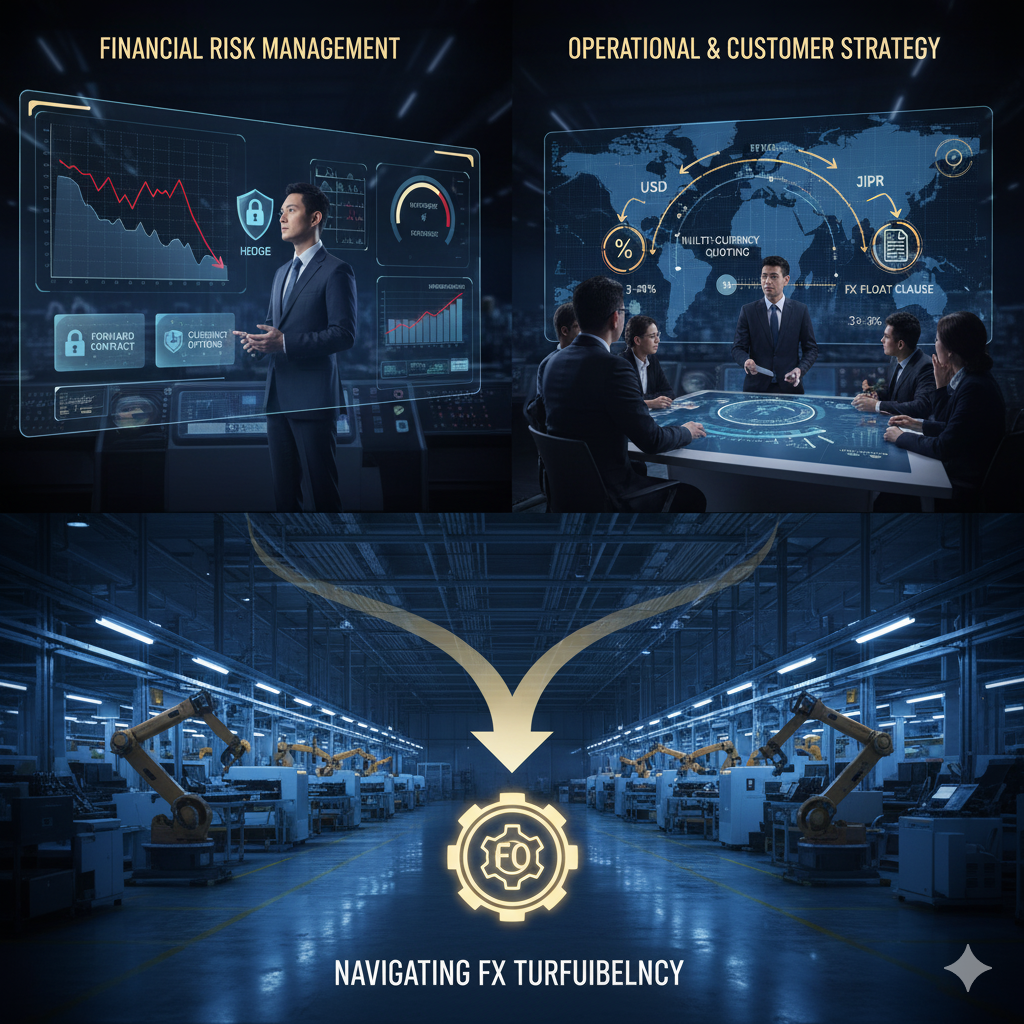

面對這場由政治風險引發的金融衝擊,南台灣企業不能再賭匯率。我們必須將出口的匯率風險管理視為營運的首要任務,主動出擊,將金融避險工具納入核心策略。

釐清風險,建立「預警」機制

在採取任何避險行動前,企業必須先精準掌握自身面臨的匯率風險敞口。財務部門應計算企業的淨部位,即應收美元減去應付美元後的淨額。只有淨出口額才是真正需要避險的部位。若企業同時有大量美元應付帳款,美元貶值反而能降低採購成本,形成自然避險。

同時,企業主應根據產品的毛利率,設定一個新台幣匯率的可承受區間。一旦匯率突破這個區間,利潤將受到嚴重侵蝕,此時必須立即啟動避險機制,不能猶豫。

鎖定未來,運用「金融」工具保衛利潤

對於淨出口部位較高的企業,必須利用金融工具,將未來的匯率鎖定在可接受的範圍內。

遠期外匯契約(Forward Contracts)是最常用、最直接的避險工具。企業可向銀行簽訂契約,以事先約定的匯率賣出未來某一特定日期將收到的美元。雖然會犧牲未來美元貶值的潛在收益,但能確保利潤不因匯率波動而縮水,讓企業可以更專注於生產。

如果企業希望保留匯率有利變動的彈性,可以考慮購買匯率選擇權(Currency Options)。這就像為匯率買保險,支付權利金後,企業可以鎖定一個最差的匯率(履約價),但若未來匯率更為有利,仍可按市場價格結匯。

營運策略的「匯率」彈性設計

除了金融避險,企業也應該將匯率風險納入營運流程與客戶談判中,從源頭上分攤風險。

企業可與主要客戶協商,實施多幣別報價,將報價幣別從單一美元,轉向美元與新台幣的組合,或要求客戶使用歐元、日圓等多元幣別結算。這能分散企業的匯兌風險,並減輕對單一美元的依賴。

在長期或大額訂單的合約中,應明確納入匯率浮動條款。約定當新台幣兌美元匯率波動超過特定百分比時(例如3%或5%),雙方需重新協商報價或共同分擔風險。這能讓風險透明化,減少不必要的爭議。

美國政府停擺的事件,清楚地告訴我們政治與金融的連結性。面對美元的創紀錄貶值,南台灣的出口商必須將匯率避險視為營運的生命線。當我們能勇敢地面對這場新挑戰,並將金融避險、多元報價與風險管理納入我們的核心策略,我們將能為自己的事業,開創一條更具韌性、更有價值的道路。

發佈留言