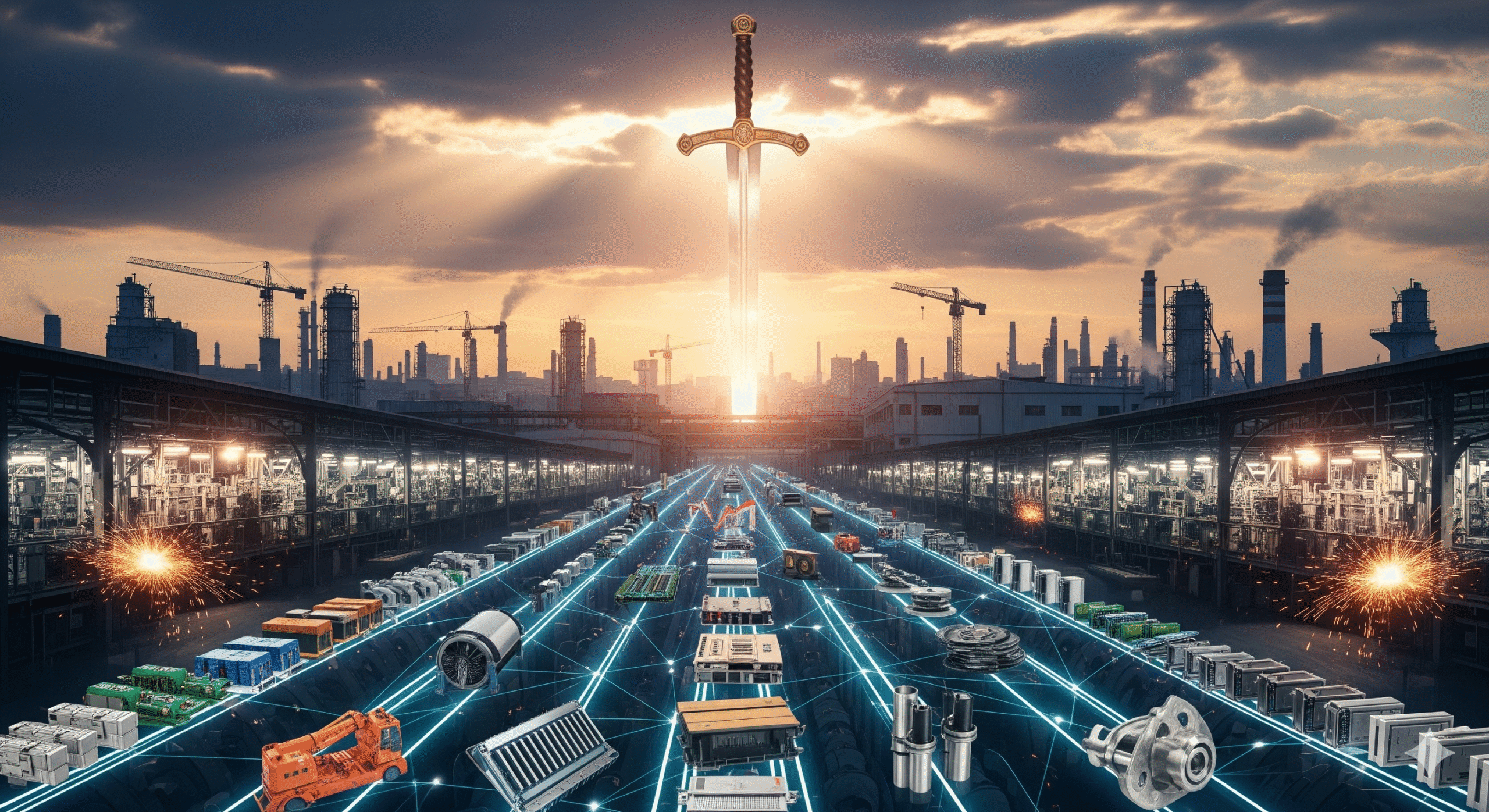

川普政府的關稅政策,一直以來都是懸在全球製造業頭上的達摩克利斯之劍。近期,美國法院判決這項政策存在越權問題,雖然白宮揚言上訴,這場法律戰無疑為持續多年的美中關稅戰帶來了新的不確定性。對南台灣以出口為導向的電子、金屬加工等產業來說,這項法律判決不只是遠方的國際新聞,更是一個必須警覺的重要商業訊號。

如果這項關稅真的「降溫」或最終被推翻,南台灣的企業會面臨哪些挑戰?又將迎來什麼樣的新機遇?

過去為了規避高關稅,許多南台灣的電子與金屬加工業者採取了將中國產線外移至東南亞或墨西哥,或是直接將關稅成本轉嫁給客戶的策略。如果關稅政策真的失效,這些為「避險」而做出的決策,將面臨新的考驗。過去在東南亞或墨西哥投資設廠的優勢可能被削弱,企業需要重新評估全球生產佈局,以確保成本效益。同時,客戶可能會要求重新談判價格,過去將關稅成本計入報價的業者,也需要重新調整報價策略,以維持市場競爭力。

然而,這場變局也為南台灣製造業帶來巨大的機遇。如果關稅這項「外部干擾」被移除,市場將回歸到最基本的競爭本質:誰的產品更好、誰的生產效率更高。

這正是南台灣企業回歸核心競爭力的絕佳時機。當企業無須再為關稅焦慮,就可以將更多資源與精力投入到最根本的競爭力:產品研發與技術創新。例如,開發更輕薄的電子零組件、更精密的金屬加工製程,或導入自動化與智慧製造,從根本上提升產品的附加價值。

同時,這次事件也提醒我們,單一市場的政策變動,對企業營運的影響是巨大的。因此,南台灣企業應藉此機會,積極開拓多元市場,建立多點開花的市場策略,降低對單一國家的依賴。無論關稅最終走向何方,供應鏈的韌性都將是未來企業生存的關鍵。企業應重新審視與優化供應鏈,建立更彈性的採購與生產模式,確保即使面對任何突發狀況(例如:疫情、天災或新的貿易壁壘),都能迅速應變,持續供貨。

川普的關稅政策,像是一場被迫的「壓力測試」,檢視了南台灣製造業的應變能力。如今,當這項壓力可能逐漸卸下,我們不應回到過去的思維。這場法律戰的結果,無論如何,都將是南台灣製造業告別「關稅焦慮」、回歸「價值競爭」的起點。

發佈留言