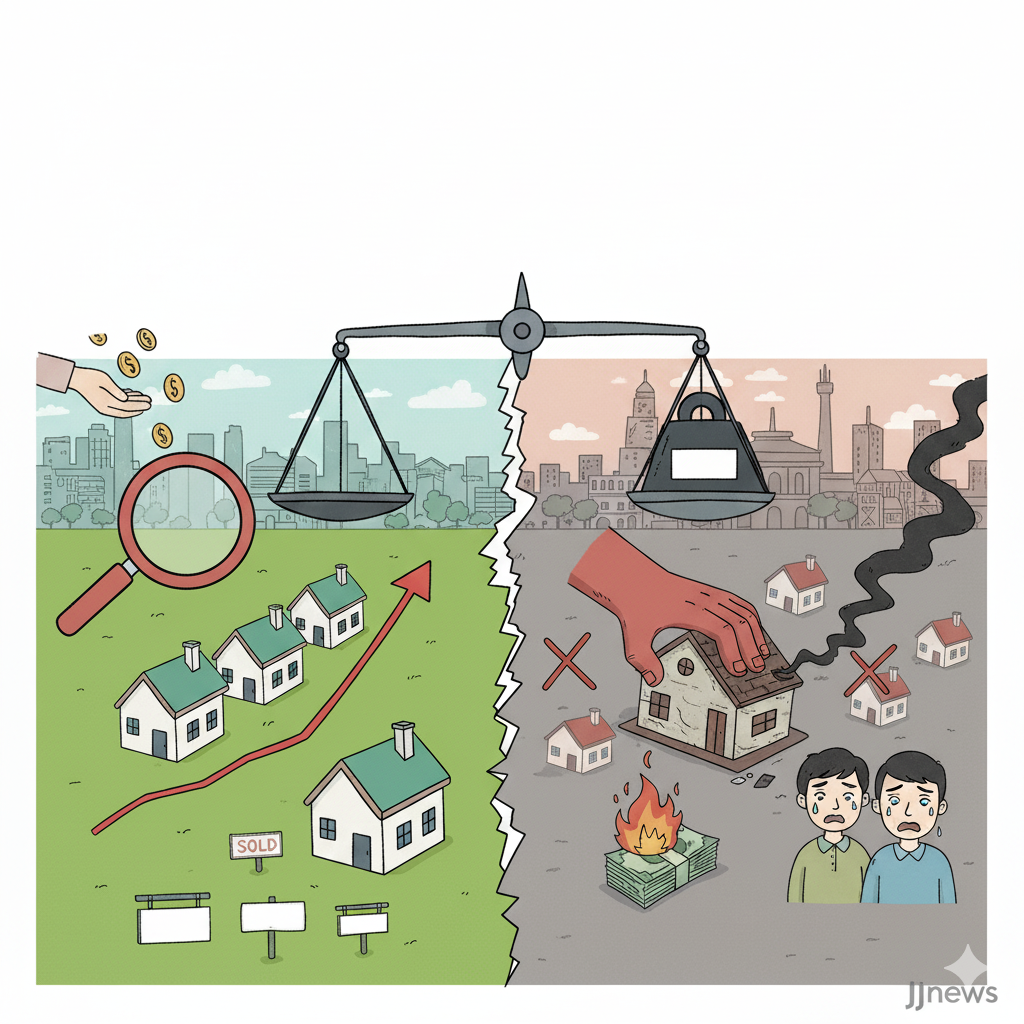

台南市議會響起的「降稅」呼聲,再次將「囤房稅」這個充滿爭議的政策工具,推上了風口浪尖。支持者視之為實現「居住正義」、抑制投機的尚方寶劍;反對者則斥之為干預市場、懲罰資產持有者的不當惡法。當一座城市為了幾%的稅率而激烈辯論時,JJnews的責任,是為在地的企業主與公民,冷靜地拆解這顆政策炸彈的內部構造。囤房稅,究竟是一帖能精準打擊炒房的萬靈丹,還是一枚傷及無辜、甚至可能反噬租屋市場的流彈?

要理解這場爭辯,我們必須先回到原點,看懂囤房稅這項政策工具,在「理論」與「現實」中的兩種劇本。

劇本A:「逼出供給」的理想世界

囤房稅的支持者,心中描繪的是一個清晰的「供給面」理想劇本。

- 政策邏輯: 透過對「非自住」的房屋,課徵較高的持有稅,來增加囤房者的「持有成本」。當持有的成本,高於房價上漲的預期收益時,屋主便會產生出售或出租的動機。

- 理想效應: 理論上,這將會為市場,同時釋放出兩種供給:一、增加「售屋市場」的供給量,有助於平抑房價;二、增加「租賃市場」的供給量,有助於穩定租金。最終,達成「打擊投機、保障自住」的政策美意。

劇本B:「成本轉嫁」的殘酷現實

然而,反對者提出的,則是另一個可能在現實中上演的殘酷劇本。

- 政策邏輯: 經濟學的基本原理之一,就是「成本轉嫁」。當房東(資產持有方)的稅負增加時,他最直接的反應,很可能是將這筆成本,灌入房租中,轉嫁給議價能力較弱的房客(資產使用方)。

- 意外後果: 在一個租屋需求旺盛的市場(例如南科周邊),房東們極有可能集體調漲租金,來抵銷增加的稅負。如此一來,囤房稅不僅沒有幫助到無殼的年輕人,反而成為了壓垮他們的最後一根稻草。同時,此稅也可能「傷及無辜」,例如,懲罰了那些僅持有一間房屋出租的退休族,或為子女預留房產的父母。

JJnews關鍵解析:稅率之外,被忽略的真正病灶

這場聚焦於「囤房稅率」的辯論,無論最終誰佔上風,都很可能只是在症狀上打轉。因為它迴避了台南、乃至全台灣房價居高不下的幾個更根本的病灶:

- 供給面的結構性問題: 土地取得的困難、冗長的都市計畫與建照審批流程,使得房屋的「供給速度」,永遠追不上「需求增長」。

- 產業與人口的過度集中: 南科的磁吸效應,導致大量就業人口與資金,湧入特定區域,短期內急遽推升了當地的房地產需求。

- 長期的低利率與寬鬆貨幣環境: 當資金的成本極低,而實體產業的投資回報又不穩定時,大量的熱錢,自然會湧入被視為最保值的房地產市場,進行避險與投機。

台南的這場稅率之爭,是台灣房市困境的一個縮影。它凸顯了,試圖用單一的稅制工具,去解決一個由土地、產業、金融等多重因素交織而成的複雜問題,是何等地困難。囤房稅,或許能對市場產生一定的心理影響,但它絕非萬靈丹。一個真正負責任的政策討論,不應只停留在「稅率調高或調低」的口水戰,而應勇敢地去面對、並改革那些更深層的、導致房價飆漲的結構性根源。

發佈留言